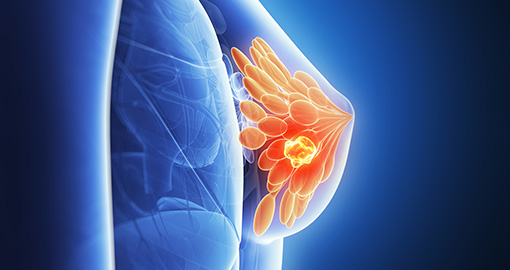

Другое название патологии — трубчатая карцинома, оно объясняет микроскопические особенности строения опухоли. При гистологическом исследовании в структуре новообразования обнаруживают компоненты трубчатой формы. Истинно тубулярный рак встречается достаточно редко, чаще наблюдают смешанную карциному (комплексного типа), когда помимо трубчатых компонентов есть и другие. Обычно наблюдают такие формы, как тубулярно-папиллярный или тубулярно-солидный рак молочной железы.

Низкая злокачественность тубулярной карциномы обусловлена высокой степенью дифференцировки раковых клеток. Новообразование растет медленно и поздно дает метастазы в регионарные лимфатические узлы. Первичный очаг может быть единичным или мультицентричным (несколько узлов). По отношению к эстрогенам и прогестерону тубулярный рак чаще всего гормонопозитивен, а эндотелиальный фактор роста (HER-2) в данном случае отрицателен. Эти особенности обеспечивают хорошую восприимчивость опухоли к медикаментозной терапии.

Причины развития и факторы риска

Тубулярная карцинома молочной железы имеет те же принципы возникновения, что и другие виды РМЖ. Основная причина развития злокачественной опухоли неизвестна. Патологический процесс обусловлен спонтанными мутациями клеток, в результате которых они теряют свою структуру и функцию.

Провоцировать такие мутации могут следующие факторы риска:

- генетическая предрасположенность;

- эндокринные заболевания;

- отсутствие родов в анамнезе;

- фиброзно-кистозная мастопатия;

- хронический стресс;

- проживание в экологически неблагоприятной обстановке;

- профессиональные вредности;

- ожирение;

- заболевания печени;

- облучение.

Клиническая картина

Симптоматика тубулярного рака в целом не отличается от проявлений других разновидностей РМЖ. Медленный рост новообразования и невысокая токсичность способствуют позднему выявлению болезни, так как женщина не ощущает симптомов, которые значительно ухудшали бы качество ее жизни. Первым признаком в большинстве случаев становится плотное образование в груди, которое можно выявить при самообследовании либо во время проведения онкоскрининга.

На более поздних стадиях можно увидеть следующие признаки болезни:

- асимметрия молочных желез;

- деформация пораженной груди;

- кровянистые выделения из соска, его втяжение в ареолу;

- нарушение двигательной функции руки на стороне поражения.

Свяжитесь с нами!

Диагностика тубулярного РМЖ

Диагностика при тубулярной карциноме складывается из клинического опроса и осмотра, лабораторных и инструментальных методов обследования. Прежде всего онколог собирает подробный анамнез, который обязательно включает следующую информацию:

- наследственность — наличие РМЖ у родственниц пациентки по женской линии;

- особенности менструального цикла;

- количество беременностей, абортов и родов.

Далее врач осматривает грудь пациентки — оценивает ее форму и симметричность, цвет и плотность кожи, положение соска, наличие видимых деформаций. После этого доктор пальпирует железы, что позволяет определить плотное образование. Также необходимы осмотр и пальпация зон вероятного метастазирования — для РМЖ это подмышечные и околоключичные области.

Основное значение для визуализации опухоли имеет инструментальное обследование:

- УЗИ молочных желез;

- маммография;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография.

С помощью этих методик врач определяет точную локализацию и размеры новообразования, характер его роста (диффузный или очаговый), наличие метастазов в соседнюю молочную железу и лимфатические узлы.

Общеклинические анализы крови и мочи имеют вспомогательное диагностическое значение, предназначены для оценки общего состояния организма, выявления сопутствующих заболеваний. Перед хирургическим вмешательством женщина сдает дополнительно коагулограмму, анализы на инфекции. При назначении гормонотерапии требуется оценить функцию яичников, определить уровень эстрогенов и прогестерона.

Подтверждение диагноза невозможно без проведения гистологического исследования. Для этого онколог выполняет тонкоигольную аспирационную биопсию, реже кор-биопсию, и направляет полученный материал в лабораторию. Здесь патологоанатом проводит морфологическое (под микроскопом) исследование биоптата, что позволяет подтвердить трубчатое строение. Также в обязательном порядке выполняют иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследование образца, необходимое для определения подтипа и гормональной восприимчивости рака.

Осложнения

Тубулярная карцинома за счет своего медленного прогрессирования практически не дает осложнений. На момент проведения радикальной операции размер опухоли обычно не превышает пяти сантиметров, прорастание в окружающие ткани наблюдается редко. Общетоксическое действие также выражено незначительно, у пациенток может развиваться слабость, умеренная анемия.

Послеоперационные осложнения возможны в случае выполнения радикальной мастэктомии и лимфаденэктомии. Удаление молочной железы вызывает у женщины психологические нарушения, депрессию. Справиться с этим позволяет реконструктивная операция, которая направлена на восстановление эстетики груди.

Удаление регионарных лимфатических узлов обычно осложняется лимфостазом — плотным отеком тканей, вызванным застоем лимфы. Отек может достигать гигантских размеров и значительно ухудшать качество жизни женщины. Чтобы снизить риск развития лимфостаза, аденэктомию проводят по строгим показаниям.

Лечение тубулярного рака молочной железы

Основной метод лечения инвазивной тубулярной карциномы — хирургическое вмешательство, направленное на радикальное удаление злокачественной опухоли. Проводят операцию на любой стадии болезни:

- на 1-2 стадии показано органосохраняющее вмешательство (секторальная резекция молочной железы, ламинэктомия);

- на 3-4 стадии обычно применяют радикальную мастэктомию с удалением регионарных лимфатических узлов (в большинстве случаев).

Консервативное лечение также возможно на всех стадиях болезни, тактика в каждом случае будет различаться.

- Неоадъювантная терапия. Показана перед хирургическим вмешательством с целью уменьшения размера опухоли и улучшения ее резектабельности. Используют химиопрепараты, гормональные препараты и облучение.

- Адъювантная терапия. Проводят после операции для снижения риска рецидивирования, обычно используют курс облучения.

- Гормональная терапия. Назначают всем пациенткам с оперированным и неоперированным тубулярным РМЖ, так как он относится к гормонозависимым формам. Женщины должны принимать препараты на протяжении длительного времени, нередко пожизненно.

- Паллиативное лечение. При тубулярной карциноме требуется казуистически редко, так как этот вид РМЖ хорошо поддается радикальной терапии.

Прогноз

Прогноз при тубулярном раке молочной железы благоприятный, особенно при выявлении заболевания на ранней стадии. После хирургического лечения десятилетняя безрецидивная выживаемость наблюдается у 93-100 % женщин.

Профилактика

Первичной профилактики тубулярного РМЖ нет, так как неизвестны причины возникновения болезни. Примерно у 10-20 % женщин есть наследственная предрасположенность к развитию рака молочных желез, которая проявляется в виде мутаций в генах BRCA. Определить эту предрасположенность можно с помощью молекулярно-генетического тестирования, однако анализ не скажет, какой именно морфотип рака может возникнуть у женщины. При обнаружении этой мутации онколог предлагает пациентке превентивную мастэктомию — удаление молочных желез с целью профилактики возникновения злокачественной опухоли.

Противорецидивная профилактика направлена на снижение риска повторного образования опухоли и предполагает длительное наблюдение пациентки онкологом:

- маммологический осмотр каждые 3 месяца на протяжении первых пяти лет после радикального лечения, далее раз в год;

- ежегодная маммография здоровой железы.

Гормональная противорецидивная терапия требует особого контроля за состоянием здоровья женщины. Пациентки должны дважды в год посещать гинеколога (выявление гиперплазии эндометрия), сдавать анализы крови на уровень витамина Д и кальция, принимать препараты для предупреждения развития остеопороза.